フランスといえば、世界中の誰もが知る美食の国!

クロワッサンやモンブラン、エスカルゴなど、誰もが一度は耳にしたことのある料理たちを思い浮かべることでしょう。フランスでは17世紀ごろから、宮廷を中心に食文化が大きく発展し、食における楽しみを哲学的に考える学問として「ガストロノミー」という概念が生まれました。

以降、フランスの食文化で大切にされるガストロノミーは、単に美味しい食べ物のことを指す考え方ではないのです。食事を通して人と人とがつながり、食卓を彩り、世代を超え文化を受け継ぐという、奥深い哲学が込められています。

私自身、フランスを訪れ、パリのビストロや地方の家庭の食卓を体験する中で、その意味を少しずつ体感しました。

本記事では、フランスの食文化に宿る「マリアージュ」と「食育」の魅力を、フランス旅のエピソードを交えながら考察していきます♪

- フランス発祥の「ガストロノミー」の概念

- フランスの食文化が芸術とも言われる所以

- 地域で異なる食と持続可能な食育

こんにちは。世界一周中の

うんまほふうふ(@unmahofufu)です!現地の食を通してその地や歴史的な背景を感じられるガストロノミー体験をテーマに世界一周旅をしています。

本サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

ユネスコが認めた「フランスのガストロノミー」とは何か

ガストロノミーという言葉は、ネットで検索してみると、一般的には高級フレンチや美食家など、「美食」と捉えられている表現が多いように思います。

まほ

まほなんとなく、高級料理に限定されるイメージがあるのではないでしょうか?

しかし、2010年にユネスコが登録した「フランスのガストロノミー」は、そのような限定的なものではありません。

ユネスコは、その選定理由として 単に味わいそのものや料理の技術面だけではなく、日常や文化、さらには人々の社会的な営みが込められている 点を高く評価しています。

- 食材選びから料理、テーブルセッティングまでの一貫した美意識

- 前菜・メイン・チーズ・デザートといった食事の流れ

- ワインなどの飲み物との組み合わせを重視するマリアージュ

- 家族や友人と共に過ごす時間を大切にする姿勢

\データ無制限でお得なeSIM/

5%OFFで購入できます!

ガストロノミーに欠かせない「マリアージュ」の哲学

ガストロノミーを語る上で欠かせないのが「マリアージュ(調和)」の考え方です。

一般的には、ワインと料理の相性を示す言葉としてよく知られていますね!

実際には、さまざまな分野で”相性の美しい組み合わせ”として表現する際に使われます♪

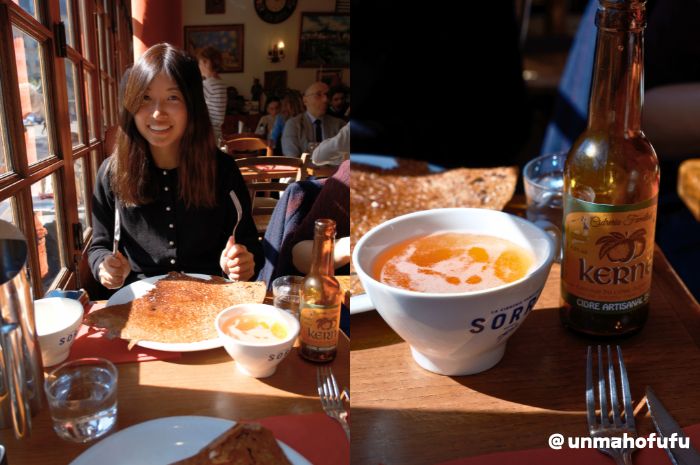

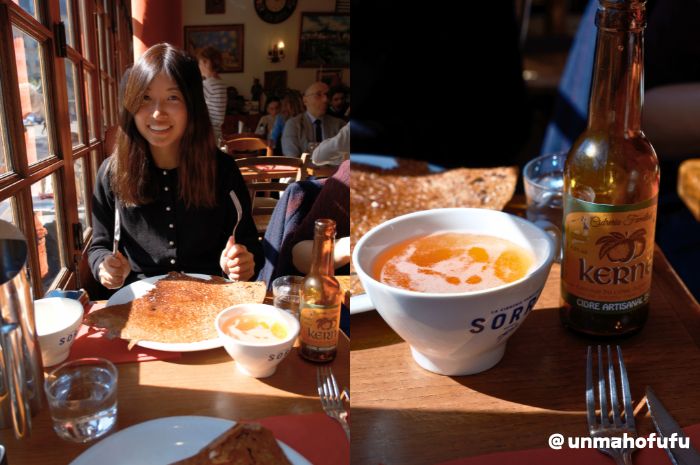

たとえばフランス・ブルターニュ地方では、そば粉のガレットとりんごのお酒シードルを合わせるという定番の食べ合わせ(=マリアージュ)があります。

ブルターニュの気候により育つそばの実やりんごが地元の生活に根付くからこそ生まれた組み合わせなのです。

私たちがパリで体験したのも、まさにこの「自然な調和」でした。あるカフェでいただいたガレットは、香ばしく焼かれたそば粉の風味が口いっぱいに広がり、自家製シードルの爽やかな酸味と溶け合いました。

日常に根付く「食育」とフランスの食卓文化

フランスでは、子どもたちに「食べる力」を教える教育が広く根付いています。

その”食育”とは単なる栄養指導ではなく、味覚を育て、食材の背景を知り、テーブルマナーや会話を通じて身近に「食を楽しむ姿勢」を養うものです。

私たちもフランス旅で実感する場面がありました。

ミディピレネー地方での滞在中は、シャンブルドットという民泊制度で一般のご家庭の一部屋に宿泊しました。お家の方が食事をご用意くださったのですが、その光景は今でも忘れられません。

短い旅行でもホームステイ体験したい!という方におすすめです♡

夕食の時間にリビングに行くと、フランスのテーブルセッティングが施され、美しい食器やカトラリーがキレイに並べてありました。(一つ一つの配置にまで気配りが!)聞いてみると、これはお客様がいてもいなくても、普段からやっていることなのだとか。

“食事は家族と囲む大切で癒しになる時間で、一番大切にしているの。”

お母さんが作るサラダに始まり、お父さんが作る肉のコンフィやアリゴ(じゃがいもとチーズを練り上げた郷土料理)、さらには近所の方が作ったという自家製ソーセージが並び、ワインと共に食します。

料理そのものの美味しさはもちろん、今日何してきただの、これが楽しかっただの、たわいもない会話を楽しみながら囲む食卓がとても幸せな記憶として心に刻まれました。

\データ無制限でお得なeSIM/

5%OFFで購入できます!

フランス旅では、ガストロノミーとして食文化を体験できそうなお店やホームステイ先を探すときに、eSIMを用意しておいて本当に良かったなと思っています。

滞在先の方との連絡を随時とっていたり、レンタカーでお宅まで向かうときに地図アプリを使いましたが、データ容量を気にせず利用できた点で非常に安心感がありました♡

地域で異なる食の風景

フランスの食文化は、一様ではありません。地域により使用する食材が異なれば、味付けにもそれぞれ異なる表情があります。

今回の旅で訪れたのは北部に位置する大都会パリと、南西部に位置するミディピレネー地方。

パリでは、朝カフェ文化に象徴されるように「日常に溶け込む食」が印象的です。テラスがあるカフェから始まる映画のような朝を過ごしたり、市場で果物を買っていたり、パリではみんなが朝から活動的でした♪

パリには角を曲がるごとにブーランジェリーがあり、みんなが買っていくバケットは大量に陳列されていました。せっかくなのでバケットやクロワッサンを食べ比べましたが、どれも小麦の甘みを感じられて本当に美味しかったです。

クロワッサンにクイニーアマンにエクレア。パンやスイーツのレベルは非常に高いです!

テラスのあるカフェでくつろいだり、テイクアウトをして公園でのんびり過ごしている人々を多く見かけました。

実はパリには高級フレンチばかりでなく、カジュアルに楽しめるビストロもあり、地元っ子で賑わっています。

ルーヴル美術館近くで行列を成していたビストロでは、オニオングラタンスープやエスカルゴなどの料理から、都市の洗練されたガストロノミーを感じられました。

一方で、ミディピレネー地方では「伝統を守る食」が力強く息づいています。ミディピレネー地方はフランス西部と南部の両方の食文化を感じられる地域です。

西部でよく食べられる鴨を使ったコンフィや、南部の家庭料理である豆を煮込んだカスレがビストロでの中心メニューとなっていることも多かったのです。

地元の食材をふんだんに使ったメニューは、地方ならではの食の風景だと思いました。

ガストロノミーは「芸術」でもある

フランスで食事をすると、味わいだけでなく「視覚的な美」にも感動を覚えました!

食器選び、盛り付け方、色彩の豊かさ。これらは味だけに重きを置いたこだわりではなく、美的感覚を刺激する工夫だと思うのです。

質素に見えるアリゴも、フラットで大きい陶器の中心にこんもり盛られることで存在感を増し、横にちょこんと添えるソーセージとのバランスが一枚の絵画のようだと感じました。

カフェでの空間づくりも然り。一世を風靡した芸術運動が起きた19世紀後半に、パリの文学会を牽引する著名文豪が多く通ったとされる老舗は空間そのものまで素晴らしかったです!

一丁前に、そんな有名カフェで優雅に朝を過ごしてみました。

内観の芸術面で言えば、サロン・ド・テと呼ばれるスイーツとティーが主役のティールームも多いパリ。内装が華やかでときめきます♡

フランス人にとって料理は、舌で味わう前に「目で味わう」もの。視覚的な美を当たり前のように取り入れていることに驚きました。

\データ無制限でお得なeSIM/

5%OFFで購入できます!

まとめ:フランスから学ぶ「食と人生の関わり方」

無形文化遺産に登録されたフランスのガストロノミーは、美味しいだけにとどまらない文化としての食の存在を感じさせてくれます。

単に空腹を満たすのではなく、家族や友人と対話し、芸術を楽しみ、地域とのつながりを感じる時間。

次に食卓を囲むときは、マリアージュを楽しんでみたり、食器にこだわってみたり、料理の由来について話してみたり。少しだけフランス流の視点を日常生活に取り入れてみると「食を文化として楽しむ」特別な時間になるのではないでしょうか?♡

コメント