旅先でふと、\あ、なんか日本に似てる/と感じる瞬間、ありませんか?

「温泉」・「出汁の効いたスープ」・「甘くて美味しいワイン」

東欧の小国『ハンガリー🇭🇺』には、私たち日本人の心と味覚をくすぐるものが意外にもたくさんありました。

今回の記事では、出汁・温泉・発酵というキーワードを軸に ”ハンガリーと日本の文化的な共通点”を探っていきます。

読めばきっと、ハンガリーに行ってみたくなるはずです!

本サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

温泉と食の宝庫!ハンガリー

ハンガリーと聞いて、どんなイメージを思い浮かべますか?

まほ

まほ旅行先として年々注目を集め始めている「東欧」の国の一つ♪

ヨーロッパの中心に位置する内陸国で、実はどの国にも行きやすい場所でもあります。

バスで隣国に移動してもよし、格安飛行機(LCC)を使うもよし。

比較的物価が安いハンガリーは、旅の拠点に最適な場所ともいえます。

「どの国から行っても安くアクセスできるし、とても素敵な国だから行かなきゃ損だよ!」とヨーロッパの友達がみんな言うほどの人気ぶり。

そんなハンガリーは、ヨーロッパの中でも珍しい、豊富な温泉資源を持つ国でもあります。温泉と聞くと、とても親近感が湧きませんか?

✔︎ なんと首都部ブダペストには100を超える源泉も⁈

✔︎ 国土の3分の1が温泉水脈の上にあるのだとか?

食文化もユニークで、パプリカを主としたスパイスを使った煮込み料理やスープ文化が目立ちます。

これがとっても美味しいんですよぉ♡

パプリカをふんだんに使う!ハンガリーの”出汁”文化

ハンガリーの食卓には、よくスープが登場するのだそう。なかでも定番なのが「グヤーシュ」。

牛肉、玉ねぎ、にんじん、セロリとたっぷりのパプリカで煮込んだ料理で、体の芯から温まる旨味たっぷりのスープです。

日本でいう味噌汁のような存在でしょうか♪

私たちが訪れたのは1月下旬、ヨーロッパの冬は寒いと言いますが、日中でも気温は氷点下…!寒い冬に体に染み渡る「旨味が凝縮した」味わいでした。

ハンガリーのスープに込められた「旨味」。これが非常に日本人の口に合うものだと感じました。

日本では昆布やいりこ、鰹節、しいたけなどから取る出汁が料理の基礎となっていますが、ハンガリーでは肉と野菜、たっぷりの香辛料を煮込んで、深みのある味を出しているのです。

科学的にも、昆布のグルタミン酸、鰹節のイノシン酸と、肉や野菜に含まれるグルタミン酸・イノシン酸は同じ”うま味”成分です。

出汁の素材は違えど、旨みを引き出す調理方法には、共通する部分がありました!

うま味のもとになる野菜の中でも特にパプリカは、ハンガリーでは欠かせない食材の一つです。

新鮮なパプリカはもちろんのこと、パウダーやチューブまで様々なパプリカ調味料が売られていました。

トカイ村に行く列車のなかでも、近くの席の方がパプリカチューブをたっぷり塗ったサンドをくれました。

「家庭にパプリカチューブがないのはあり得ないよ!」ってその方も言ってたくらい、みんなが大好き。

▼タイでも多彩な香辛料を使ったおもしろい食文化を体験してきました!

癒しの場?身近にある温泉の存在!

冒頭でも述べたように、ブダペストには100以上の源泉、50近くの浴場があります。日本同様、身近に温泉がある国なのです。

ただ、日本と違うのは、35度ほどのぬるま湯で、水着を着てのんびりと楽しむのがハンガリー流。

冬にもみんな楽しんでいたけれど、日本人からするとちょっとぬるいよね〜!笑

でも日本とはまた違う楽しみ方ができるから面白いよ♪

そして、驚くべきは、ハンガリーではなんと温泉療法について、年間一定額の範囲で保険適用が認められています。

ざっと調べてみると、こんな内容もハンガリーでは保険適用になったりするのだとか!

泥パック・水中エクササイズ・炭酸風呂・ジェットバス・医療マッサージ

\データ無制限でお得なeSIM/

5%OFFで購入できます!

貴腐ワイン!発酵が生む旨味は、日本の麹と同じ⁈

皆さんは、ハンガリー東部の町「トカイ」をご存じですか?

私たちがずっと、ハンガリーに訪れたら、行きたいと思っていた場所が「トカイ」です。首都ブダペストから電車で揺られること約3時間、ここ「トカイ」で生まれるのが世界三大貴腐ワインのひとつ「トカイ・アスー」です。

成熟したブドウの果皮に貴腐菌が付着し、水分を蒸発させ、糖度を凝縮させます。この貴腐菌が付着した、貴腐ブドウを原料に醸造したものが、貴腐ワインです。

カビの一種であるBotrytis cinerea (ボトリティス シネレア)と言う貴腐菌を使って作るハチミツのように甘〜いデザートワイン!

貴腐ブドウには適した環境が必要で、朝は霧が立ち菌の発育に適した温度や湿度になる、日中は晴れて乾燥し水分が蒸発する、という湿度の高い環境と乾燥を繰り返す気候条件が、重要と言われています。

実際に、朝一に町を散歩してみると川を中心に町全体が霧に覆われていました。

このような「菌の力」による旨味の発育…どこかで聞いたことありませんか?

そう!それこそ日本の発酵文化における、麹菌を生かしたものと同じ原理なのです。

私たちが普段日本で口にする、味噌や醤油、日本酒や焼酎などの”旨味”も全ては麹の力です。

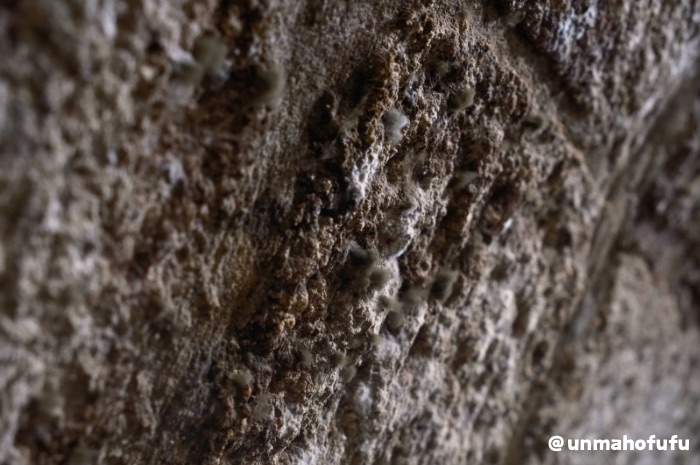

ワイナリーを訪れた際に、ワインカーヴを見学させてもらいました。石窟のワインカーブ(ワインセラー)には、貴腐菌がたくさん付着していました。

この黒いふわふわしたものこそ、まさに貴腐菌!

ここでも、日本の麹室と似ている部分を感じました。

“文化も風土も違うけれど、自然を生かした発酵という技術”

それは”腐らせる”ではなく”育てる”という歴史も感じられる食文化と言えるでしょう。

肝心の味はというと?

貴腐ワインは、想像以上に甘くて美味しい!

とにかく甘味と旨味が凝縮していて濃厚…♡

少しとろみも感じられる舌触りとその美味しさに感動しかありませんでした!!

ワイン特有の渋みやアルコール感があまりないため、ワインが苦手な方でも、比較的飲みやすいと思います。

ワイナリーでのテイスティングはもちろん、ボトルを購入することもできるので、宿での晩酌も最高です。

せっかくなので、私たちは近くのワイナリーでボトルを購入し、スーパーでおつまみを調達。トカイワインで晩酌を楽しみました♪

1,500円くらいのボトルでも、とんでもなく美味しかったー!

今度は、収穫期にまた訪れてお土産にたくさん買って帰りたいです。

おまけ①:まるで養命酒?ウニクムを飲んでみた

ハンガリーのスーパーや市場、さまざまなところで見かけるのがハンガリーの伝統酒「ウニクム」です。

ころんとした丸いフォルムが特徴的で見た目からとても可愛いですよね!

国民的人気を誇るリキュールだというので、ブダペストにある「ウニクム」のショップにも行ってみました。

定番の緑色のウニクムはもちろん、ショップにはすももフレーバーとコーヒーフレーバーのウニクムもありました。

定番は当然気になるけど、他のフレーバーも気になりすぎる!

ウニクムデザインTシャツやグラスなどリキュール以外のお土産も売っていました。

▼ウニクム蒸留所博物館

ここはショップ兼博物館になっており、ウニクムの歴史などを学ぶことができます。

皇帝の健康のために作られたハーブ酒が「 ウニクム(UNICUM) 」で、名前の由来は、初めて飲んだ際の皇帝の言葉「これはUNICUM(ユニーク)だ」から生まれたとのだそう。

肝心の味はというと⁈

まさに、ハーブ酒という感じで苦ーい💦ただ苦いというわけでもなく、複雑な味わいなのは確か。

日本でいう養命酒や漢方酒に似ていると思います。健康を”食”で整えるという考え方は、やはり世界共通なのだと感じました。

そりゃあ、体にいいものは苦いよね・・・(?)

ちなみに、合わせて買ったホットチョコレートとして飲むウニクムバーもお試し。温めたミルクに溶かして飲むのですが、これはなかなかイケる味でした♪

\データ無制限でお得なeSIM/

5%OFFで購入できます!

おまけ②:ハンガリーはフォアグラ大国?

実はハンガリーは、フランスに次ぐフォアグラの生産国です。風味豊かなフォアグラを比較的安価に楽しめます。

私たちも、人気レストランで実食してきました♡

お店はカジュアルながらにお洒落な雰囲気で、木の温もりが落ち着く感じ。付け合わせで運ばれてきたパンには、やはりパプリカペーストをつけて食べるようでした!

フォアグラにはいくつかのバリエーションがありましたが、注文したのはりんごとソテーされたもの。フォアグラが柔らかいのはもちろん、想像以上のジューシーさにびっくり✨

フォアグラはほとんどのハンガリー料理のお店で提供されているので、旧市街エリアでは比較的カンタンに見つけられるはずです♪ちなみに、私たちが訪れたお店はこちらです。

▼Paprika Vendeglo

他にもハンガリーでは、いろいろなものを食べました。

どれもが美味しくて、「日本人の口に合うものばかり」という噂は本物でした!

特にオススメなのは、こちらのクルトシュカラーチ。

バームクーヘンのようでパンなのですが、焼きたてがとにかく絶品。外はカリカリ、中はフワフワで、もう最高です。♡

ハンガリー滞在中に何回もリピートしちゃったほど!

まとめ:ハンガリーを旅して日本の良さも再認識

ハンガリーと日本。遠く離れた地で感じた親近感。

言語や生活習慣などは違えど、似ている部分をたくさん感じることができました!!

その国の食文化を起点に見えてくるさまざまなこと。

旅は旅先の文化を知るだけではなく、自国のことをより理解するきっかけにもなります。

温泉、ワイン、ご飯と魅力たっぷりのハンガリーをぜひ訪れてみてください♡

発酵の恵みに酔いしれ、温泉で疲れを癒す—そんな最高な旅を体験してみてはいかがでしょうか。

コメント