日本の国民的な飲み物といえば「お茶」。

世界を旅していると、国や地域ごとにいろんなお茶に出会いますが、私にとっての特別な一杯は、インドで飲んだチャイでした。

カラッと暑い日に、砂ぼこりが舞う街角で、地元の人に習って陶器のカップを手にした瞬間。濃厚な甘さとスパイスの香りが体に染みわたり、旅の疲れをふっと忘れさせてくれたのです。

世界にはさまざまなお茶文化がありますが、インドのチャイと日本の茶道は、ともに「飲み物以上のもの」として人々の生活に根づいてきました。

今回はインド旅の体験を交えながら、両国のお茶文化の魅力と共通点を紐解いていきます!

まほ

まほ世界中にお茶文化は存在しているけど、実は世界でのお茶の呼び方は「チャイ(cha)」「ティー(te)」の2パターンしか主にないのだとか!

- インドのチャイ文化の歴史と最近の個性あるスタイル

- 実は本質的に近い?日本の茶文化との比較考察

- ご当地チャイの不思議な定番ペアリング♡

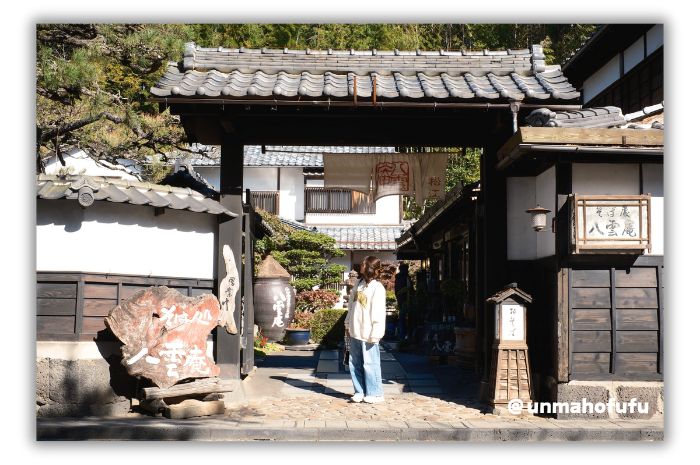

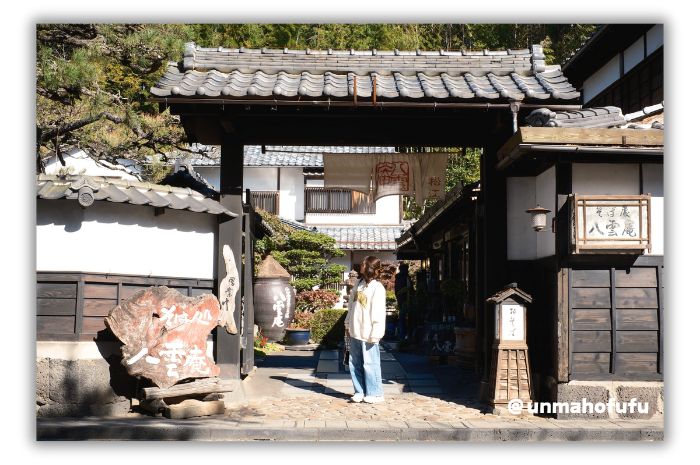

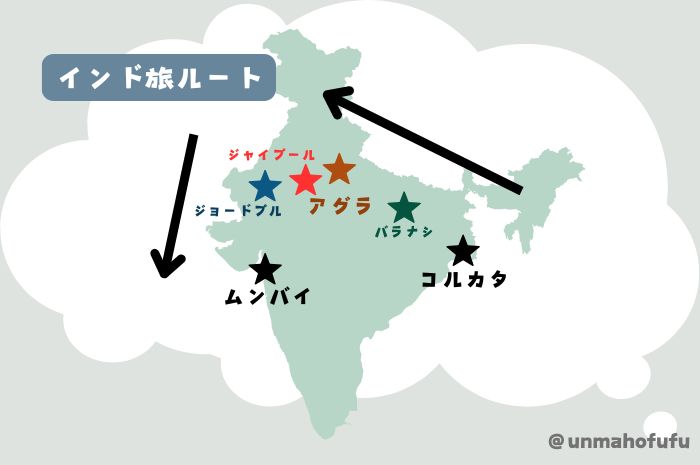

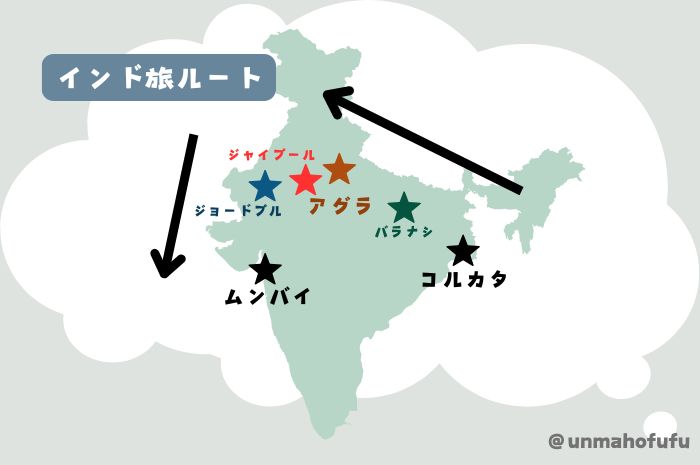

こんにちは。世界一周中の

うんまほふうふ(@unmahofufu)です!現地の食を通してその地や歴史的な背景を感じられるガストロノミー体験をテーマに世界一周旅をしています。

本サイトは、アフィリエイト広告を利用しています。

インドのチャイ文化とは?

インドで「お茶」といえば、ほとんどの場合それは チャイ(Masala Chai) を指します。

甘く煮出したミルクティーに複数のスパイスを加えたこの飲み物は、国民的飲料と言っても過言ではありません。

背景にはイギリス植民地時代の歴史があります。

実は当時、インドではほぼ飲まれていなかった紅茶。高級品だった紅茶は、イギリス向けに輸出されていたのです。現地で手に入る茶葉といえば、紅茶向けに焙煎した時に生じる葉や芯が残った茶粕だったそう。

この茶粕はすごく苦くて到底飲めたもんじゃないとか!

そんな茶粕を活用してみた人が、インドの名産品である牛乳、砂糖、スパイスを組み合わせてできた「チャイ」がめちゃくちゃ美味しくて、全土に広まっていきます。

まさに、偶然のような必然ですね!

\データ無制限でお得なeSIM/

5%OFFで購入できます!

インド旅はトラブルが多そう…と、はじめてなら不安な人が多いのではないでしょうか。eSIMがあれば何かあった時にすぐに調べたり連絡が取れるので、用意しておいて本当に良かったなと思っています。

(実際にインドで列車を逃したり、迷路のようなバラナシの街で迷ったとき救われました…)

私たちがいつも使うHolaflyは、簡単インストールかつデータ無制限プランがおトクだから安心して利用できますよ!

チャイワラとチャイスタンドの風景

インドを旅していて特に印象的だったのは、街角に必ずある チャイスタンド です。

チャイを淹れる人はチャイワラと呼ばれ、湯気の立つ鍋から香り高いチャイを注ぎ分ける姿は日常の風景そのもの。

インドの東部に位置する港町コルカタでは、特に多く見かけました。屋台や市場も活気あって、かなり面白い町♪

初めて口にしたチャイは小さな陶器のカップで提供されました。

想像以上のコテコテな甘さとスパイスの刺激に驚きつつも、体の芯から温まる感覚が心地よかったのを覚えています。飲み終えた陶器はその場で割るのが習慣。

チャイスタンドにわざわざ行くというよりは、通りがかりに一杯という感じでサッと飲んでいく人も多く、これぞインドらしい光景だと感じました。

チャイの個性ある味わい

旅を続けるうちに、チャイにも土地ごとの個性があることを知りました。

北インドではスパイスをふんだんに使い、濃厚で重めの味わい。ロイヤルミルクティーが好きな人にはたまらない感じ。

チャイワラの好みで淹れ方が違うので、生姜をかなり効かせた辛めのチャイや泡立ててカプチーノのように仕上げる「カプチーノチャイ」なるものにも出会いました。

そして、北部のネパールに近いエリアでは、チャイの上に一切れのバター(かなり大きめ)を乗せるチャイが見られました。想像しただけでも絶対に合うに決まってる!という組み合わせ。

ヒマラヤ山脈の麓付近から広まった料理の多くはバターを使うらしいので、おそらくその流れでよく飲むチャイにも取り入れられたと考えられます。寒さが厳しい北部エリアでは、バターは冬に蓄えたい油脂分になっているのではないでしょうか。

一方、南インドではスパイスを抑えたあっさりしたチャイが好まれるそうです。茶葉の風味が強めなのかな?今回の旅では南部には行ってないので次回旅したら比較してみたいと思っています。

直感的に私は、北部の濃厚なチャイの方が個性あって面白いかなとは思いますが!

日本の茶文化 ― 茶道と日常のお茶時間

日本のお茶文化は、インドのそれとはまた異なる進化を遂げています。

日本の茶と禅の精神

奈良時代に中国から伝わった茶は、鎌倉時代には禅僧によって精神を鍛える修行の一環として広まります。はじめは儀式に使われるものとされていたのです。その流れを汲み、自己を見つめ直す精神統一の所作として「茶道」は発展してきました。

茶道では「一座建立(いちざこんりゅう)」という言葉が象徴するように、その場を共にする人々との調和が重視されます。

また、茶文化は日本の食文化において、和食とともに世界的に高く評価されています。

茶道は和食とは違ってユネスコ無形文化遺産には登録されていませんが、「おもてなしの心」を体現するものとして紹介されています。表面的には厳しいルールや作法が目立つようでも、その根底には自然への感謝や調和を尊ぶ精神があり、それが海外からも関心を集めています。

「もてなす楽しみ」と「もてなされる楽しみ」の双方を味わうことができる稀有で尊い文化ですよね✨

日常生活に根付く日本のお茶時間

とはいえ、日本におけるお茶は必ずしも茶道の場だけではありません。

むしろ生活の中心にある飲み物といえばお茶。いつも冷蔵庫に常備されている麦茶、仕事の合間に急須で淹れる煎茶、家庭で食後に飲むほうじ茶、カフェで気軽に楽しむ抹茶ラテ…。

お茶を飲んでいる時間って、きっと日本人にとってはホッとするものはないかなと思います。

\データ無制限でお得なeSIM/

5%OFFで購入できます!

インドのチャイ文化と日本の茶文化から見えること

インドを旅していると、チャイと日本の茶道は、まるで対照的でありながら、同じ本質を持っているのではないか?そう考えるようになりました。

チャイと茶道に共通する“人と人とをつなぐ力”

インドのチャイ文化と日本の茶文化は、形も味もまったく異なります。しかし、両者には人と人とを結びつける力という共通点があると気づきました。

チャイは街角のスタンドでチャイワラとたわいも無い話で会話を弾ませたり、立ち飲みしながら挨拶しあったりする場面が見られました。職場の人同士かな(?)という集団もチャイブレイクを楽しんでいました。

日本の茶会では、静寂の中に流れる所作や器の美しさを通じて、参加者が心を通わせます。

利休が「茶の湯の極意とは」と問う弟子に答えた、七つの心得のうちの「相客に心せよ」というおもてなし精神こそ、本質ではないでしょうか。

ちなみに、インドのチャイ文化については、あのPOPEYEやBRUTUSなどを発行するマガジンハウス社のローカルネットワークマガジン「Colocal」においても連載記事を書かせていただいてます。

\ ぜひチェックしてみてくださいね♪ /

甘さと苦み、スパイスと静寂

さらに興味深いのは、茶の味わい方の違いがそれぞれの文化に象徴的であることです。

インドのチャイは砂糖とミルクの甘さにスパイスが効き、飲むとエネルギーが湧き出るような力強さがあります。

対して日本の抹茶や煎茶は苦みや渋みを持ちますが、日本人はあえて甘くしたりせず、そのままのそれをいただく。苦味のあるお茶は、静かに心を落ち着けてくれます。

まるで、インドの「熱」と日本の「静」が一杯のお茶に表れているかのように思いませんか✨

\データ無制限でお得なeSIM/

5%OFFで購入できます!

旅で出会ったチャイのエピソードたち

私たちのインド旅の中で、チャイは常に身近な存在でした。

コルカタのチャイスタンドでは、チャイと一緒にトーストが英字新聞に包まれて出てきました。イギリス文化の影響を感じつつも、味はインドらしい甘く濃厚なもの。

ジャイプールでは、チャイに合わせて揚げパン「カチョリ」を売る店が多く、地元の人々と肩を並べて頬張った記憶が鮮明に残っています。

カレーパンみたいなのだったりバターが挟んであったり、甘いチャイに合いすぎる!♡

それに、ほとんど全てのゲストハウスで “朝食にチャイ” が定番で、ティーバッグが当たり前のように置かれていました。

どの町でも、どの時間帯でも、誰もが自然にチャイを飲んでいる姿を見かけるので、これはただの飲み物ではなく、生活そのものなんだと実感しました。

チャイを淹れてる時の香りも良いから、見つけるたびについつい寄って買ってしまうんですよね。笑

チャイは日常なのに、カレー屋では違う?!

興味深かったのは、カレー屋さんではチャイよりもラッシーが出ることが多かった点です。

あれだけ街中ではチャイばかりなのに!

チャイはあくまでチャイスタンドや家庭で飲むもので、外食の場では別の飲み物が主役になるっぽい!

インドのお菓子とのペアリングはなかなかキツい?!

そして忘れられないのが、チャイと共に味わうインドのお菓子です。

きっと誰も感じるけど、とにかく甘い!!

世界一甘いと言われるインドの定番スイーツ「グラブジャムーン」はすごく人気みたいでみんなに倣って買ってみました。これに激甘&濃厚なチャイに合わせてみて、つい虫歯を連想してしまうのでした…。笑

ちなみに、他にも友達から分けてもらった揚げ菓子やミルクを使ったスイーツも、かなり甘い。チャイのと相まって「甘さの極み」といえる体験でした。

普段から甘党だけど、ここまでとなると、せめてスパイス強めのチャイとペアリングしたいな…!と思いました。

まとめ:お茶は世界共通の文化遺産!

インドのチャイは、甘〜くスパイシーで活気に満ちた国民的飲み物!

そして日本の茶道は、静けさと美意識の中に人をもてなす伝統文化。

全く異なるスタイルの茶文化でありながら、どちらも「お茶を通じて人と人とをつなぐ力」を持っています。

次にチャイティーを飲むときや、茶道を体験するときには、その背景にある文化や人とのつながりを想像してみてください♡

きっと、その一杯も特別な意味を帯びて感じられるはずです♪

インドを旅すれば、その感じ方もすごく特別なものになると思うので、興味があればぜひ現地にも訪れてみてほしいです!

コメント